AZ-104対策向けAzureサービス解説 -Load Balancer-

Load Balnacerについてまとめていきます。引き続き、試験や業務に関わるポイントに絞ってみていきます。

サービス概要

Load Balancer(以下LB)はL4(トランスポート層)でのトラフィック分散を行う機能です。既に解説したApplication Gatewayよりも下の階層で負荷分散を行います。(ちなみにこの階層云々はAzureというよりもネットワークの話なので、この前提知識が不安な方は一度確認してみてください。ちょっと古いですが三分間ネットワーキングとかネスぺ対策サイトでちょっと難しいですがこちらとかお勧めです。)

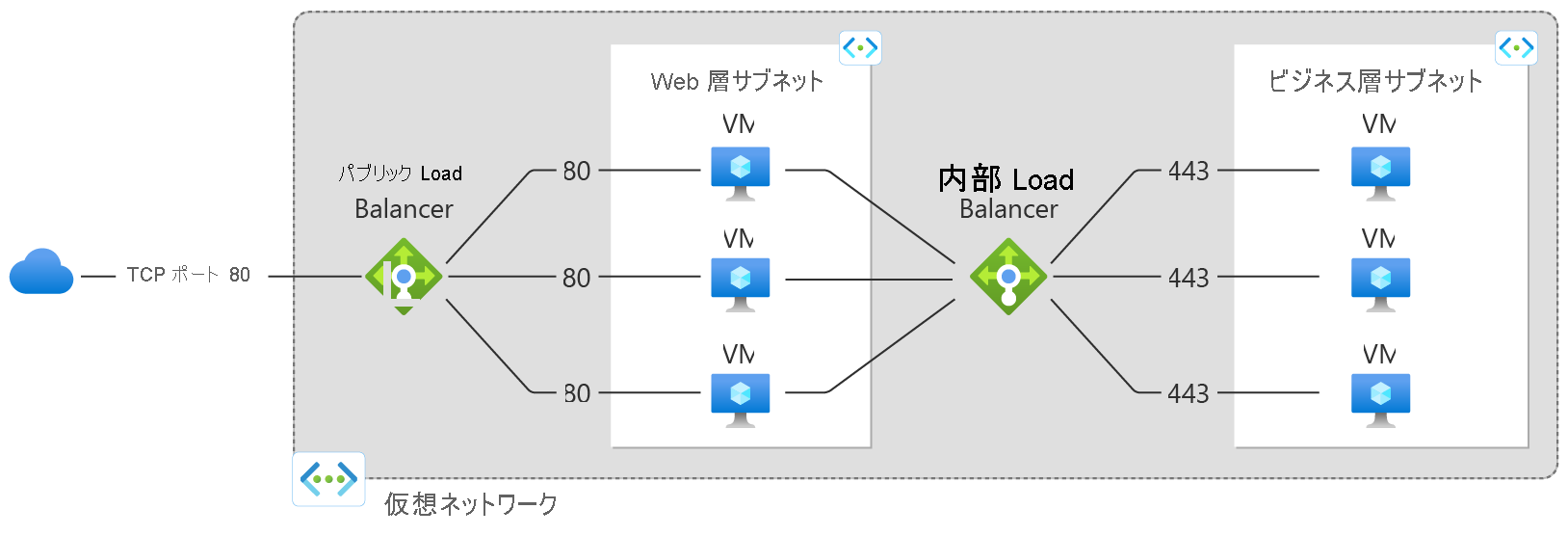

上図で80とか443とか書いてあるのがポート番号で、このポート番号を目印に負荷分散を行います。

図のように、「パブリックLB」と「内部LB」の二つのサービスがあり外部通信を受け付けるか内部だけで完結させるかで異なります。以下、基本的な仕様になります。

- 仮想ネットワークとサブネットワークが作成されていることが大前提

- ポート転送 を使用して、仮想ネットワーク内の仮想マシンにパブリック IP アドレスとポートでアクセスする

- 正常性プローブでバックエンドサーバーの死活監視を行う

- 複数の可用性ゾーンで負荷分散を行う事が出来る

SKU

LBはプランによって仕様が異なります。StandardとBasicがあって、Standardの方が高機能になります。

(どうでもいいですが何で外国のプランってBasicとStandardみたいな名前なんですかね。どっちが上位か分かりにくくないですか。日本でいったら基本プランと標準プランでしょ?ほぼ同義語じゃん。。。)

色々比較すると違うのですが、大事なところを比較します。

| 項目 | Standard | Basic |

| 外部ネットワークからの受信 | デフォルトではすべて拒否(×) ネットワークセキュリティグループを作成して明示的に許可する必要あり。 |

デフォルトで許可(〇) |

| 仮想ネットワークからの受信 | 〇 | 〇 |

| バックエンドのエンドポイント | 単一のVM or 単一の仮想マシンスケールセット ※1 |

単一の可用性セット or 単一の仮想マシンスケールセット ※1 |

| 正常性プローブのプロトコル | TCP ,HTTP,HTTPS | TCP,HTTP |

| リソースグループの移動 | 〇 | × |

| サブスクリプションの移動 | × | × |

※1:Basicの場合は同じ可用性セット、もしくはスケールセットにデプロイしてあるVMしか対象に出来ないことに注意しましょう。つまり、単一のVMを対象にLBを使う云々の時は自動的にStandardプランを選ぶしかないという事です。

正常性プローブ

バックエンドサーバーの死活監視機能の事です。AZ104に関係ありそうな設計時のポイントについて見ていきます。正直、何が大事なポイントか分かりかねているので徐々にアップデートします。

- LBに付随するサービスで個別のサービスではない。(LB作成後に新規作成できる)

- VMのネットワークインターフェースごとに正常性プローブを行うべき

- バックエンドの状態が確認できるような正常性プローブを作成するべき。

- LBとVMの間にプロキシなどを挟んだ状態で行ってはいけない

以上で簡単な概要まとめになります。さらにお勉強が進めば詳しく加筆していこうと思います。